En Guadeloupe, l’eau manque mais les factures pleuvent. Les usagers vivent avec des bidons pendant que leurs robinets restent secs. Entre coupures, déchets, routes dégradées et violence, c’est tout un territoire qui étouffe dans l’indifférence.

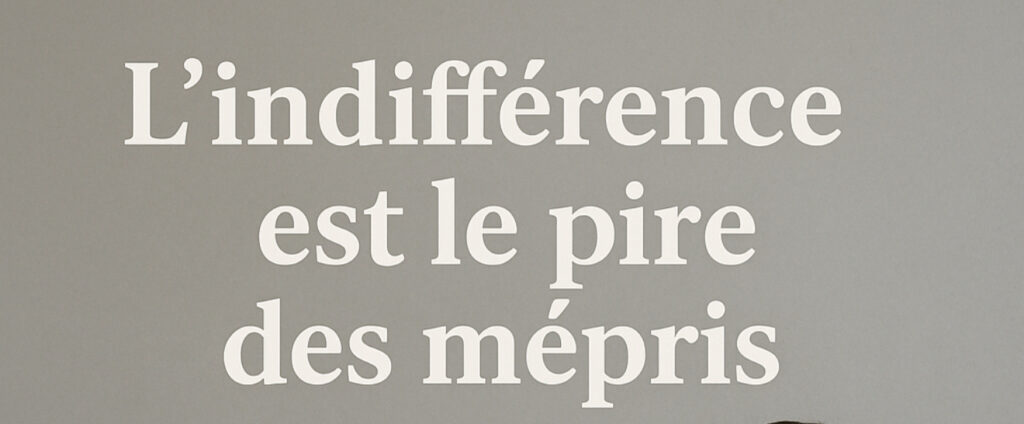

Tourner le robinet et attendre… En Guadeloupe, le rituel est devenu absurde. Soit rien ne coule, soit c’est un filet trouble, imbuvable. Pourtant, la facture arrive, implacable. Comme si de rien n’était. Comme si l’eau était claire et abondante. On demande aux usagers de payer l’invisible. Mais comment accepter cela ? Pas d’eau, pas de paiement : c’est une évidence, une question de justice et de respect.

L’ironie est cruelle : dans une île traversée par des rivières, les habitants vivent avec des bidons et des citernes, condamnés à improviser leur survie quotidienne. Une gifle permanente. Un mépris institutionnalisé.

Et le mal va bien au-delà du robinet. Il se retrouve dans les montagnes de déchets abandonnés, dans les routes défoncées transformées en pièges mortels, dans la violence qui prospère sur l’abandon, dans l’absence d’infrastructures où la jeunesse pourrait se construire au lieu de dériver.

La Guadeloupe s’habitue à ces humiliations répétées. Comme si nous devions nous contenter de miettes. Comme si l’improvisation et la débrouille éternelle faisaient partie de notre ADN. Mais non. Nous avons le droit d’exiger mieux : de l’eau potable, des routes sûres, un cadre de vie digne. Ce ne sont pas des privilèges, mais des droits élémentaires.

Chaque coupure d’eau est une coupure de confiance. Chaque facture injuste, une gifle de plus. Chaque négligence, une bombe sociale à retardement. Jusqu’à quand ?

Car si les institutions continuent de détourner le regard, qu’elles ne s’étonnent pas d’entendre gronder la colère. Ici, la coupe n’est pas seulement pleine : elle est vide depuis trop longtemps.